2015版区划图发布后,全国地震动峰值加速度均为0.05g或以上,于是乎,出现了“区划图取消了非设防区”等种种说法和论调,那么,“设防区”这件事真的是区划图规定的吗?本文将在梳理我国抗震防灾历史进程的基础上,带您一起揭晓谜底!!

当然,这里面不但存在问题,而且,问题还不小!但是,总的来说,事儿不大!

首先,我们来说说这“事儿不大”是怎么回事。

按照《中国地震动参数区划图》GB 18306-2015的规定,我国全部国土面积的II类场地地震动峰值加速度均在0.05g或以上。同样,还是按照GB 18306-2015之附录G(规范性附录)“场地地震动峰值加速与地震烈度的对照表”的规定,0.05g及以上即属于地震烈度VI度以及上地区(注:这里的地震烈度属于基本烈度的概念)。

另外,按照国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011-2010第1.0.2条的规定“抗震设防烈度为6度及以上地区的建筑,必须进行抗震设计”。其他尚有若干本工程建设标准,有类似的或等效的规定。

简单来说,《区划图》GB 18306-2015主要提供“两图一表”,而设防区则是由《抗震规范》等工程建设标准具体规定的,这也是地震部门和工程建设部门的职责划分决定的。

因此,总的来说,“全国都是设防区”这话没毛病,对工程建设本身不存在直接影响,所以说”事儿不大”!

其次,我们再来说说这“问题不小”的问题。

为什么说“区划图取消了非设防区”、“区划图规定了全国都是抗震设防区”等说法,存在的问题不小呢?这里面的问题就出现在“区划图取消了”、“区划图规定了”等字样上面。提出这种论断或作出这种表述的人,大多在以下几个方面存在认识误区:

(1) 地震工程与工程抗震之间的根本区别与逻辑关系;

(2) 区划图和工程建设标准的功能定位与相互关系;

(3) 地震管理部门和抗震管理部门的行政定位和责权界限。

对于工程技术人员,从事日常设计工作,不清楚上述3个问题,一般不会造成工程事故或其他灾害性事件的发生,只要严格执行现行相关工程建设标准,工程质量还是有保障的。但对于个人而言,如果上述三方面存在认识误区,那么抗震防灾相关的知识结构、理论素养等必然始终存在模糊地带,若想在这个领域有所作为,认识误区必须消除!

对于抗震防灾领域的科研工作者,弄清楚上述3个问题,应属基本功;否者,就会经常出现“区划图取消了非抗震设防区”这样的常识性错误!

对于区划图或工程建设标准的主要编制人员,不清楚上述3个问题,就有可能把握不住相关标准的目标和定位,出现缺位或越位现象,造成实际工程在应用标准中的矛盾或冲突,不利于工程建设的顺利进行!

作为行政管理部门的工作者,不清楚上述3个问题,就有可能搞不清楚“应该管什么”、“不应该管什么”、“管到什么程度”、“管到什么范围”等等基本问题,极容易出现行政上的缺位或越位现象,往往会出现同一事项“多家管控、政出多门”等情况,造成底层部门在执行上级规定或命令时的“困惑满满”,工程实践“乱象丛生”等现象。

所以,这种说法折射出的深层次“问题不小”。

2、地震工程与工程抗震的逻辑纠缠

地震工程,本质上,是为了防御地震的突然袭击所采取的一系列应对措施的总称,主要涉及地震预报预测和工程结构地震反应两个方面的工作。地震工程学的研究主要集中于地震学原理、地震发生模型及其影响,工程结构地震反应等方面,至于比较具体的结构抗震分析方法、设计措施和工程实践方面的内容则涉及较少,主要代表性著作有胡聿贤先生的《地震工程学》、陈惠发的Earthquake Engineering Handbook(《地震工程手册》)等等。

工程抗震,就是通过采取工程技术措施,提高和改善工程结构本身的抗震防灾能力,尽可能减轻建筑物、工程设施在地震作用下的破坏程度,以达到减轻或避免地震灾害的目的。一般地,工程抗震,除了要涉及必要的地震地面运动和结构动力响应分析相关的理论和研究成果外,重点在于各类具体工程结构的抗震验算和抗震措施上,即工程抗震的重点在于具体的工程技术措施。

|

简单总结一下(可能并不科学合理,但有助于一般意义上理解): 地震工程,主要指为防御地震突然袭击可能引起的各种灾害,而采取有效措施的一门工程学科,主要包括地震预测预报以及工程结构的地震反应两个方面的内容,这里的“工程”多为抽象意义的工程,系泛指; 工程抗震,主要指工程建设活动中采取的具体的、抗震防灾技术措施,这里的“工程”一般为具体的实际对象,为确指。 |

3、区划图与抗震规范的历史沿革

纵观我国几十年的抗震防灾研究与实践的历程可以发现,《区划图》与《抗震规范》,是为了一个共同的目标而存在,即为生命安全保驾、为财产安全护航,但又各有侧重,各司其职。

如表1所示为我国建国以来抗震规范与区划图的发展历程简表。从中可以看出:

(1) 《区划图》与《抗震规范》需配合使用,才是逻辑完整、科学合理的抗震防灾技术对策;

(2) 《区划图》之于工程抗震,类似于使用荷载条件之于常规的结构设计,其根本目的在于为工程抗震设防提供必要的基础技术条件,即提供抗震设防所需要的烈度、地震动参数等基本参数;

(3) 《抗震规范》则在《区划图》的基础上,根据当时的社会经济承受能力、科学技术水平、以及建筑或工程的重要性程度、乃至各地区的特殊条件等各种因素,经综合分析决策,给出合适、可行的抗震防灾技术措施,包括什么时候开始(几度)设防?设防到什么程度(标准)?以及怎样设防、如何设防等具体的技术问题;

(4) 《区划图》的关键词是“地震”和“区划”,表现形式是“图件”,其目的在于“把地下(即地震)搞清楚”;

(5) 《抗震规范》的关键词为“建筑(或工程)”和“抗震”,表现形式为“具有技术法规性质的技术条文”,其目的在于“把地上(即建筑或工程)搞结实”。

表1我国抗震规范与区划图发展历程简表

|

156工程 |

1953年~1958年,一五期间,我国除了前苏联援建的156项重点工程(简称“156工程”),按当时的苏联规范进行抗震设计外,一般的工程建设均不设防; |

|

I代区划 |

1956年,李善邦先生提出“地震基本烈度”的概念,并以历史地震重现的原则(作者注:系周锡元院士转述)编制了500万分之一的《地震烈度区划图》(通常称为“第一代区划图”),未正式批准发布。 |

|

298城镇烈度 |

1957年5月、7月和1958年2月,国家建会和计委相继分三批(139+84+75)批准发布了全国298个城镇的基本烈度(作者注:疑似配合156工程实施),这是我国官方地震区划的雏形。 |

|

59规范 |

1959年,由原中国科学院土木建筑研究所(现为地震局工程力学研究所)学部委员刘恢先教授主持,参照前苏联规范,提出《地震区建筑规范草案》(简称“59规范草案”)。未发布。 |

|

64规范 |

1964年,土木建筑所在59规范草案的基础上进一步修订完成了《地震区建筑设计规范草案》(简称64规范),包含了房屋建筑、水工、道路桥梁等工程的抗震设计内容。未发布。 |

|

69规定 |

1969年,邢台地震后,在京津地区抗震办公室的领导下,由中国科学院工程力学所与北京市建筑设计院联合编制了《京津地区建筑抗震设计暂行规定》(简称“69暂行规定”)作为地区性的抗震设计规定。69暂行规定的特点是,(1)引入设计烈度概念,设计烈度系由地震基本烈度调整确定;(2)采用抗震措施为主,抗震核算为辅的设计原则。 |

|

74规范 |

1974年,在原国家建委组织下,由国家建委建筑科学研究院和四川省建筑工程局建筑科学研究所会同有关设计、施工、科研单位和高等院校共同组成规范编制组,完成并批准发布了全国第一本建筑抗震设计规范,即《工业与民用建筑抗震设计规范(试行)》TJ 11-74(简称74规范)。采用设计烈度概念,7度开始设防。 |

|

II代区划 |

1977年,由原国家地震局组织所属有关单位编制了300万分之一的《中国地震烈度区划图》(1977)(通常称为“第二代区划图”),并经国家有关主管部门批准,是78抗震规范修订的基础资料之一。这个区划图的编制,采用了我国自己的方法,建立在地震中、长期预报的基础上,采用今后100年内一个地区在平均场地条件下可能发生的地震最大烈度作为基本烈度。 |

|

78规范 |

1978年,在对唐山大地震震害经验总结的基础上,对《74规范》进行了修改,颁发了《工业与民用建筑抗震设计规范》TJ 11-78(简称78规范)。采用设计烈度概念,7度开始设防。 |

|

6度设防 |

1979~1986年,关于6度区要不要进行抗震设防的问题,在当时还是一个很敏感、影响很大的问题,当建设行政主管部门用了8年时间研究决策、统一认识,着重解决了三个方面的问题,即(1)6度区也是地震区,也会发生强烈地震、产生地震灾害,解决了6度设防的必要性问题;(2)全面估算和测算了6度设防的工作量和经济可能性,解决了6度设防的可行性问题;(3)1979年9个6度区的重要城市开始试点,1984年总结经验,印发《地震基本烈度6度区重要城市设防和加固的暂行规定》,1986年建设环保部正式决定,全国6度开始设防。 |

|

89规范 |

1989年,唐山地震后,在国家抗震办公室的组织和领导下,开展了大量的、深入的抗震科研工作,分析总结了唐山地震的经验,积累了抗震设计的实践经验,对《78规范》进行修订,完成并发布了《建筑抗震设计规范》GBJ 11-89(简称89规范)。89规范取消了69、74以及78规范中的设计烈度的概念,取而代之的是抗震设防烈度概念,设防范围也由以前的设计烈度7度扩展到设防烈度6度,89规范的这一理念一直沿用至今。 |

|

III代区划 |

1992年,由国家地震局和建设部联合发布了400万分之一的《中国地震烈度区划图》(1990)(通常称为“第三代区划图”),采用基于概率预测的地震危险性分析方法,明确提供了50年超越概率10%的地震基本烈度区划。全国约79%的面积属于6度及以上的抗震设防区。 |

|

01规范 |

2001年,建设部正式批准并与国家质量监督检验检疫总局联合发布了《建筑抗震设计规范》GB 50011-2001。GB 50011-2001规范的主要改进之处在于:在抗震设防依据上取消了设计近震、远震的概念,代之以设计地震分组概念;提出了长周期和不同阻尼比的设计反应谱;增加了结构规则性定义,并提出了相应的抗震概念设计;新增加了若干类型结构的抗震设计原则。 |

|

IV代区划 |

2001年,在充分吸取国内外有关地震区划的最新科研成果的基础上,中国地震局组织有关单位完成了400万分之一的国家标准《中国地震动参数区划图》(GB 18306-2001)(通常称为“第四代区划图”),提供了50年超越概率10%的地震动峰值加速度和反应谱特征周期。这是与2001抗震规范配套的地震基本区划。抗震设防区有所扩大。 |

|

10规范 |

2010年,住房和城乡建设部正式批准并与国家质量监督检验检疫总局联合发布了《建筑抗震设计规范》GB 50011-2010。2010规范的主要修订内容是:补充了关于7 度(0.15g) 和8度(0.30g) 设防的抗震措施规定,按《中国地震动参数区划图》调整了设计地震分组;改进了土壤液化判别公式,调整了地震影响系数曲线的阻尼调整参数、钢结构的阻尼比和承载力抗震调整系数、隔震结构的水平向减震系数的计算,并补充了大跨屋盖建筑水平和竖向地震作用的计算方法;提高了对混凝土框架结构房屋、底部框架砌体房屋的抗震设计要求;提出了钢结构房屋抗震等级并相应调整了抗震措施的规定;改进了多层砌体房屋、混凝土抗震墙房屋、配筋砌体房屋的抗震措施;扩大了隔震和消能减震房屋的适用范围,新增建筑抗震性能化设计原则以及有关大跨屋盖建筑、地下建筑、框排架厂房、钢支撑—混凝土框架和钢框架—钢筋混凝土核心筒结构的抗震设计规定。取消了内框架砖房的内容。 |

|

V代区划 |

2015年,中国地震局组织有关单位完成了400万分之一的国家标准《中国地震动参数区划图》(GB 18306-2015)(通常称为“第五代区划图”),引入抗倒塌理念,以50年超越概率10%的地震动峰值加速度与50年超越概率2%地震动峰值加速度除以1.9所得商值的较大值作为编图指标,提供了II类场地的地震动峰值加速度和反应谱特征周期。 |

4、地震部门与抗震部门的发展与变迁

说起这个话题,可能很多读者会有这样的疑问,我们国家还有抗震部门?那是一个什么样的部门?这个问题,要回溯到我们国家现代抗震防灾(作者注:地震工作者通常称之为“防震减灾”)工作体制的开端说起。

1966年3月8日和22日邢台地区连续发生M6.5和M7.2两次强烈地震,造成了重大人员伤亡和财产损失,影响极大。周恩来总理亲自抓地震工作,并做出了一系列重要的指示,要求“地震工作要为保卫大城市、大水库、电力枢纽、铁路干线做出贡献”。之后,在周总理的指示下,我国逐步建立并完善了主要由地震预报系统和抗震防灾系统构成的现代抗震防灾工作体制:

|

|

|

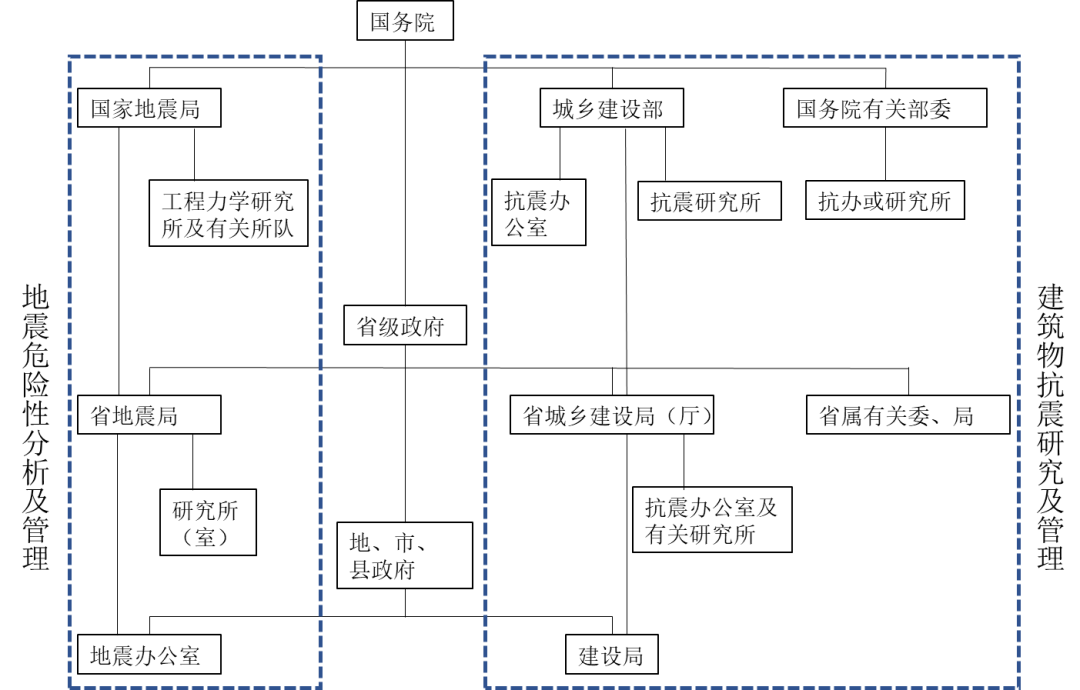

图1 1986年前我国抗震防灾工作组织系统简图 (来源:郭增建、陈鑫黎安主编《地震对策》,地震出版社,1986.9) |

(1) 1967年,河间地震(M6.3,1969.3.27)后,国务院决定在国家基本建设委员会内设立“京津地区抗震办公室”,主管京津地区的抗震防灾工作;在国家科委内设立“京津地区地震办公室”,主管京津地区的地震预报。同时,在北京、天津、河北设立省(市)级抗震办公室和地震办公室,分别隶属于省(市)的建委和科委。开创了我国现代抗震防灾工作的地震预报系统和抗震防灾系统的组织体制。

(2)1967年12月,国家科委京津地震办公室与中国科学院地球物理局合并,成立国家科委、中国科学院地震办公室。

(3)1969年7月,渤海湾地震(M7.4,1969.7.18)后,组建了中央地震工作小组。

(4)1971年8月2日,国务院国发56号文,决定撤销中央地震工作小组办公室,成立国家地震局作为中央地震工作小组的办事机构,统一管理全国的地震工作,国家地震局由中国科学院代管。国家地震局的成立,标志着我国地震工作进入了一个新的阶段。

(5)1975年12月,国家地震局由中国科学院代管改为国务院直属局。

(6) 1977年2月,经国务院批准成立“国家建委抗震办公室”,统管全国抗震工作。1982年,改为城乡建设环保部抗震办公室,统管全国的抗震防灾工作。

……

(7) 到了1980年代末,我国地震工作系统主要由国家、省(直辖市、自治区)、地(市)、县等各级地震局构成,抗震工作系统主要由建设部、省(直辖市、自治区)、地(市)、县等各级建设行政主管部门的抗震办公室构成,二者的行政职责与分工是明确的,有机地组成了我国抗震防灾组织系统(图1)。

(8) 此后,自1993年国家分税制改革开始,历经多次国务院机构改革,地震管理部门除1998年更名(由国家地震局更名为中国地震局)和2018年划归应急管理部管理外,仍然保持了较为完整的建制系统;但抗震部门则由1994年前近乎完整的管理系统逐渐萎缩退化,目前独立的抗震管理机构已不存在了,建设部的抗震办公室也逐渐由独立的正局级机构变为目前的处级编制。

申明

本文的目的是希望从学术、标准以及管理等3个层面简要地阐释“地震工作”与“抗震工作”的区别与联系,以便对工程技术人员或相关工作人员正确理解和把握《抗震规范》的若干技术规定有所帮助!用词、用语上力求简单、直白、易于理解,因此,文中的一些表述和描述难免有不甚妥当之处,敬请谅解和理解!

延伸阅读

[1] 郭增建、陈鑫黎安主编.地震对策[M]. 地震出版社,1986.9

[2] 陈寿梁、魏链主编.抗震防灾对策[M].河南科学技术出版社,1988.4

[3] 沈聚敏、周锡元、高小旺、刘晶波.抗震工程学[M].中国建筑工业出版社,2000.12

[4] 胡聿贤.地震工程学[M].地震出版社,2006.1

[5] W.F. Chen and Charles Scawthorn, Earthquake Engineering Handbook[M]. CRC Press, 2003

—END—

可转载,转载需标明图文来源!

研究员,工学博士,硕士生导师

国家一级注册结构工程师

我国结构与抗震知名专家

研究员

国家一级注册结构工程师

一级注册建筑师

往期回顾: