解说第五期:

防震缝,一定要设吗?

体型简单、均匀、对称的建筑方案对抗震比较有利,但体型复杂、平立面不规则的建筑是否必须设防震缝,将其分割为多个简单、规则的抗侧力结构单元呢?本文将在回顾抗震规范相关规定沿革的基础上,结合震害情况对防震缝的利弊进行分析,并就是否设缝给出规范的“本意”。

1、说说设缝导致的那些震害

通常来说,体型简单、均匀、对称的建筑方案是有利于抗震的,也比较受广大结构设计人员的青睐。但在实际工程中,往往由于使用功能的需要、建筑场地的限制等因素,很难保证建筑方案简单规则。然而,对于体型复杂、平立面不规则的建筑,是否一定要设置防震缝将其分割为多个简单、规则的抗侧力结构单元呢?国内外历次地震的大量震害表明,设置防震缝要慎之又慎。设置防震缝,而相关结构构件抗震构造措施采用不恰当,或设置防震缝,而缝宽远远低于地震时结构实际位移,均不可避免地造成相邻建筑或结构单元的碰撞破坏(图1~图4),这一类破坏现象在历次地震中屡见不鲜。

(a) 防震缝宽度不够,高低建筑相互碰撞造成墙体破坏

(b)相邻建筑地震中相互碰撞,损坏严重

图1 2008年汶川地震,相邻建筑的碰撞破坏实例(1)

施工模板等杂物填塞防震缝,相邻两栋建筑地震时相互碰撞、挤压,导致其中一栋建筑的填充墙倒塌

图2 2008年汶川地震,相邻建筑的碰撞破坏实例(2)

北川县公安局办公楼与两侧宿舍楼碰撞,导致西侧宿舍楼倒塌,并引起西侧其他建筑的连续倒塌。

图3 2008年汶川地震,相邻建筑的碰撞破坏实例(3)

(a)男生公寓楼,地震中,防震缝两侧的结构单体相互碰撞,西侧结构局部倒塌

(b)女生公寓楼,地震中,防震缝两侧的结构单体相互碰撞,东侧结构完全倒塌,西侧结构的碰撞产生的斜裂缝清晰可见。

图4 2010年玉树地震,玉树州综合职业技术学校两栋学生公寓楼的碰撞破坏情况

2、规范关于防震缝态度的变迁

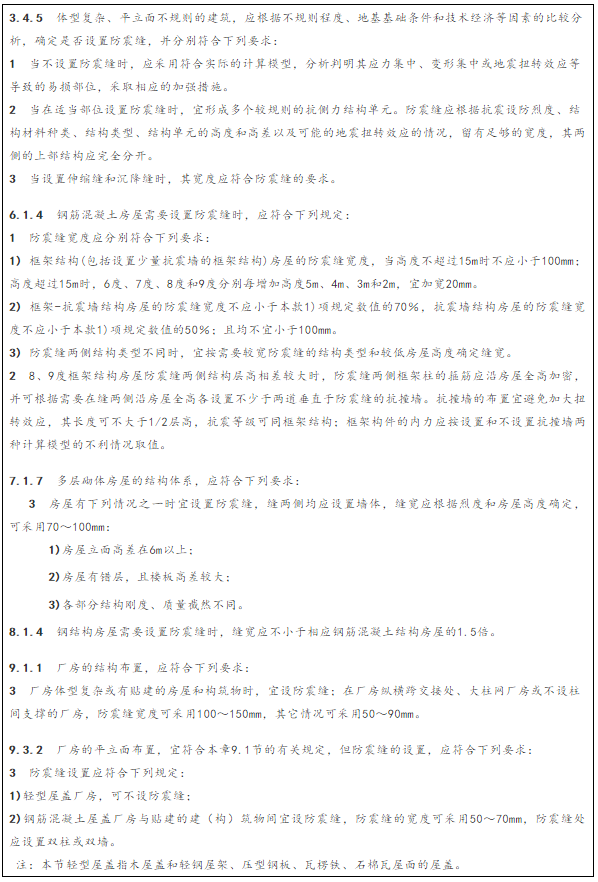

2.1 74规范

我国的74规范(《工业与民用建筑抗震设计规范(试行)》TJ11-74)在第20、35、48、59条分别对多层砖房、空旷砖房和砖柱厂房、单层混凝土厂房、多层混凝土框架结构的防震缝设置作出了规定。74规范的主导思想是“倡导”设缝,程度用词一般为“宜”和“应”!

|

一、房屋立面高差在6米以上; 二、房屋有错层,且楼板高差较大; 三、各部分结构刚度截然不同。 防震缝应沿房屋的全高设置,两侧应布置墙,基础可不设防震缝。 防震缝的宽度按房屋高度和设计烈度的不同,取5~7厘米。 沉降缝及伸缩缝应符合防震缝要求。 第35条 空旷砖房的大厅与前后厅之间以及瓦木屋盖厂房可不设防震缝。 钢筋混凝土等刚性屋盖的单层砖柱厂房,其侧向刚度或高度相差很大的相邻部分(如厂房与生活室、平台、变电所等)应用防震缝分开。防震缝两侧应布置墙或柱。缝宽按房屋高度或设计烈度的不同,取3~7厘米,但双墙间的缝宽不应小于5厘米。沉降缝和伸缩缝还应符合防震缝的要求。 注:空旷砖房指剧院、礼堂等,单层砖柱厂房包括仓库等。 第48条 防震缝的设置应符合第35条的要求。 第59条 房屋平、立面形状复杂或结构刚度截然不同时,宜设置防震缝。防震缝的宽度宜符合下列要求: 一、房屋的高度在15米及15米以下时为5厘米; 二、房屋的高度超过l5米时: 设计烈度7度,房屋每增加5米,缝宽增加1厘米; 设计烈度8度,房屋每增加3.5米,缝宽增加1厘米; 设计烈度9度,房屋每增加2米,缝宽增加1厘米。 沉降缝和伸缩缝应符合防震缝要求。 防震缝两侧应布置承重框架。 |

第20条 当设计烈度为8度和9度并遇有下列情况之一时,宜用防震缝将房屋分成若干体形简单、结构刚度均匀的独立单元。2.2 78规范

我国的78规范(《工业与民用建筑抗震设计规范》TJ 11-78)在第26、49、62、77条分别对多层砖房、空旷砖房和砖柱厂房、单层混凝土厂房、多层混凝土框架结构的防震缝设置作出了规定。

78规范的主导思想同样是“倡导”设缝,程度用词一般为“宜”和“应”,同时为进一步提高地震时结构的安全性,缝宽在74规范的基础上大幅提高!

|

第26条 当设计烈度为8度和9度并遇有下列情况之一时,宜设置防震缝将房屋分成若干体形简单、结构刚度均匀的独立单元。 一、房屋立面高差在6米以上; 二、房屋有错层,且楼板高差较大, 三、各部分结构刚度截然不同。 防震缝应沿房屋的全高设置,其两侧应布置墙,基础可不设防震缝。 防震缝的宽度应根据房屋高度和设计烈度的不同,一般取5-7厘米。 沉降缝及伸缩缝还应符合防震缝的要求。 第49条 钢筋混凝土刚性屋盖的砖柱厂房,其侧向刚度或高度相差很大的相邻部分(如厂房与生活间、变电所等)应用防震缝分开。防震缝两侧应布置墙或柱。缝宽按房屋高度和设计烈度不同,一般取5~7厘米。沉降缝和伸缩缝还应符合防震缝的要求。 空旷砖房的大厅与前后厅之间以及木屋盖厂房可不设防震缝。 注:空旷砖房指剧院、礼堂等,单层砖柱厂房包括仓库等。 第62条 当厂房的平立面布置复杂或结构的相邻部分的侧向刚度或高度相差很大(如厂房侧边贴建生活间、变电所、炉子间等)时,应用防震缝将相邻部分分开。防震缝的两侧应布置墙或柱。防震缝的宽度按房屋高度和设计烈度不同,在平行排架方向及厂房与坡屋间设防震缝时,一般取5~9厘米;在厂房纵横跨交接处设防震缝时,一般取10~15厘米。沉降缝和伸缩缝还应符合防震缝的要求。 第77条 房屋平、立面形状复杂或结构刚度截然不同时,宜设置防震缝。防震缝的两侧应布置框架。防震缝的宽度宜符合下列要求: 一、房屋的高度在15米及15米以以下时,为7厘米。 二、房屋的高度超过l5米时: 设计烈度为7度,高度每增加4米,缝宽增加2厘米。 设计烈度为8度,高度每增加3米,缝宽增加2厘米。 设计烈度为9度,高度每增加2米,缝宽增加2厘米。 沉降缝和伸缩缝还应符合防震缝的要求。 |

2.3 89规范

我国的89规范(《建筑抗震设计规范》GBJ 11-89)在第2.2.2条给出了防震缝设置的一般规定,同时,在第6.1.5条、5.1.4条、8.1.1条和8.2.2条等处分别对钢筋混凝土房屋、砌体结构房屋、钢筋混凝土厂房以及单层砖柱厂房等防震缝设置进行了规定。

同74规范、78规范相比,89规范的主导思想有明显转变,即,由“推荐”设缝转变为“不推荐”设缝,程度用词一般为“可”设缝,提倡优先选择不设缝的方案!

|

第2.2.2条 建筑的防震缝可按建筑结构的实际需要设置。体型复杂的建筑不设防震缝时,应选用符合实际的结构计算模型,进行较精细的抗震分析,估计其局部的应力和变形集中及扭转影响,判明其易损部位,采取措施提高抗震能力;当设置防震缝时,应将建筑分成规则的结构单元。防震缝应根据烈度、场地类别、房屋类型等留有足够的宽度,其两侧的上部结构应完全分开。 伸缩缝、沉降缝应符合防震缝的要求。 第5.1.4条 多层砌体房屋的结构体系,应符合下列要求: 三、8度和9度且有下列情况之一时宜设置防震缝,缝两侧均应设置墙体,缝宽可采用50~100mm: 1.房屋立面高差在6m以上; 2.房屋有错层,且楼板高差较大; 3.各部分结构刚度、质量截然不同。 第6.1.5条 钢筋混凝土房屋宜选用合理的建筑结构方案不设防震缝,当必须设置防震缝时,其最小宽度应符合下列要求: 一、框架房屋和框架-抗震墙房屋,当高度不超过15m时,可采用70mm;当高度超过15m时,6度、7度、8度和9度相应每增加高度5m、4m、3m和2m,宜加宽20mm; 二、抗震墙房屋的防震缝宽度,可采用第一款数值的70%。 第8.1.1条 厂房的平面布置,应符合下列要求: 三、厂房体型复杂或有贴建房屋时,宜设防震缝,其宽度,在厂房纵横跨交接处可采用100~150mm,其它情况可采用50~90mm。 第8.2.2条 厂房的平立面布置,宜符合本章第一节的有关规定,但防震缝的设置,宜符合下列要求: 一、轻型屋盖厂房,可不设防震缝; 二、钢筋混凝土屋盖厂房与贴建房屋间宜设防震缝,其宽度可采用50~70mm。 注:本节轻型屋盖指木屋盖和轻钢屋架、瓦楞铁、石棉瓦屋面的屋盖。 |

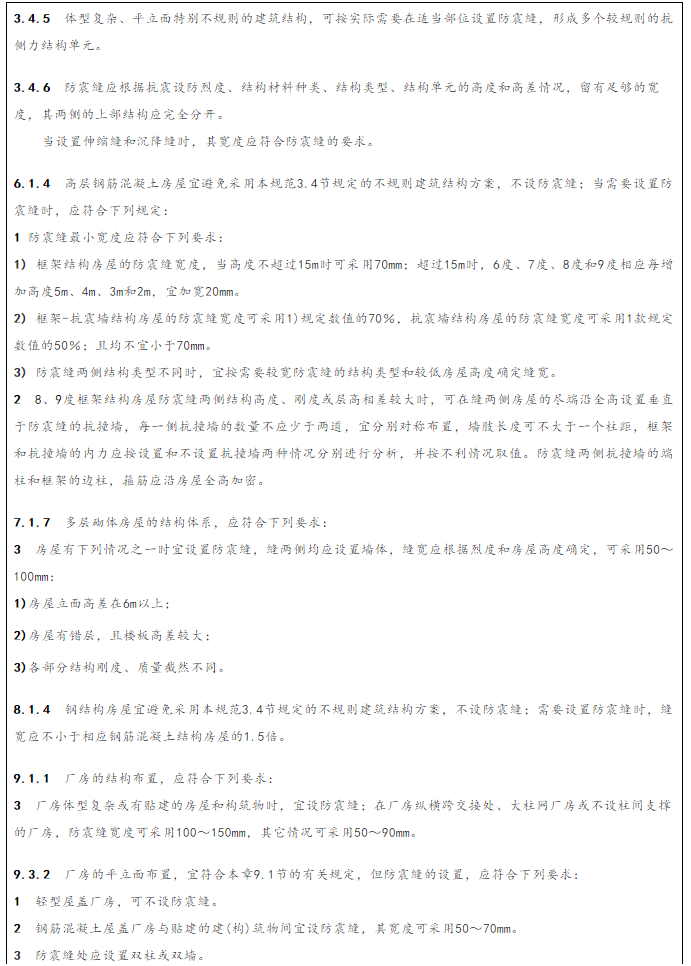

2.4 01规范

我国的01规范(《建筑抗震设计规范》GB 50011-2001)在第3.4.5、3.4.6条给出了防震缝设置的一般规定,同时,在第6.1.4条、7.1.7条、8.1.4条、9.1.1条和9.3.2条等处分别对钢筋混凝土房屋、砌体结构房屋、钢结构房屋、钢筋混凝土厂房以及单层砖柱厂房等防震缝设置进行了规定。

01规范的主导思想是“不推荐”设缝,程度用词一般为“可”设缝,提倡优先选择不设缝的方案等!

|

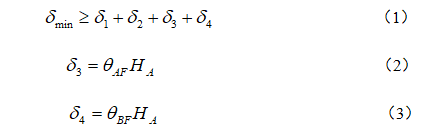

2.5 10规范

我国的10规范(《建筑抗震设计规范》GB 50011-2010)在第3.4.5条给出了防震缝设置的一般规定,同时,在第6.1.4条、7.1.7条、8.1.4条、9.1.1条和9.3.2条等处分别对钢筋混凝土房屋、砌体结构房屋、钢结构房屋、钢筋混凝土厂房以及单层砖柱厂房等防震缝设置进行了规定。

10规范的主导思想是“不提倡”设缝。是否设缝,应根据不规则程度、地基基础条件和技术经济等因素的比较分析确定!

2.6 小结

2.6 小结

3 、关于缝宽计算的讨论

3.1 国内外规范关于缝宽的规定

我国抗震规范关于防震缝的宽度,历来是只给出具体的数值规定,没有对防震缝宽度的计算方法作出明确规定。这样处理的好处是,一线工程技术人员在执行时,简单、明确,一般不会出现理解上的歧义,缺点是,缺乏理论上的透明度。

欧洲规范EN 1998-1:2004(Eurocode 8:Design of structures for earhtquake resistance)规定:建筑抗震设计应注意防止相邻建筑或同一建筑不同结构单元在地震中碰撞破坏,对于相邻建筑或同一建筑相邻的结构单元之间的净距要求,欧洲规范则规定:①当两侧结构属性不同时,净距不应小于可能碰撞点处的最大水平位移;②当两侧结构属性相同时,净距不应小于可能碰撞点处的两侧最大水平位移的SRSS组合值。需要说明的是,此处的位移均为设计地震(50年超越概率10%)下的弹塑性位移。

美国规范ASCE/SEI 7-05规定,建筑分缝应有足够的宽度,以防止两侧结构侧向变形时发生碰撞破坏。对此,FEMA P-750有进一步的阐释:分缝的最小宽度不应小于两侧结构单体预期的最大弹塑性位移(含扭转变形)的SRSS组合值;对于刚度很大的剪力墙结构,则明确规定,高度不超过6m时,缝宽不应小于25mm,高度超过6m时,每超过3m,缝宽增加13mm。

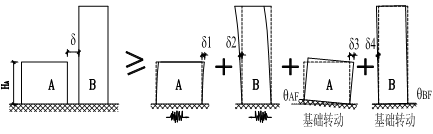

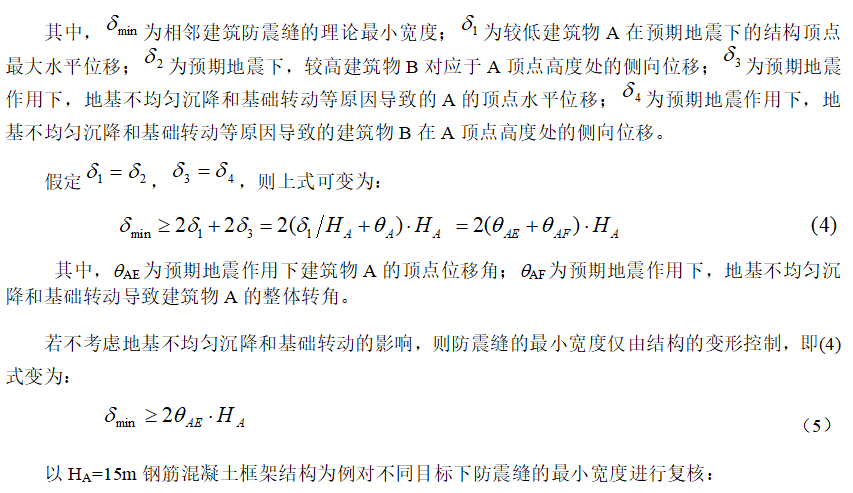

3.2 不碰撞的理论缝宽

理论上,防震缝的宽度应能满足相邻建筑物在预期地震作用下不会发生相互碰撞破坏的要求,因此,防震缝的最小宽度应满足下式要求:

图5 防震缝理论宽度计算示意图

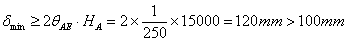

(1)小震碰撞复核

按规范规定,多遇地震下结构处于弹性状态,结构的最大顶点位移角可按规范规定的弹性层间位移角限值取用,即

因此,在不考虑基础转动的情况下,按抗震规范第6.1.4条规定,设置100mm宽的防震缝可满足要求。

结论:小震不碰!

(2)中震碰撞复核

设防地震下,结构已进入弹塑性状态,其最大层间位移角限值根据抗震规范M.1.3的条文说明,按结构轻微破坏时的层间位移角1/250取用,则此时的防震缝最小宽度应为:

因此,此时按抗震规范第6.1.4条规定设置100mm宽的防震缝已不能满足要求。

结论:中震会碰!

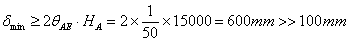

(3)大震碰撞复核

罕遇地震下,结构已破坏的比较严重,此时结构的变形将进一步增大,但按规范规定其最大层间位移角不应大于1/50,则此时的防震缝最小宽度应为:

因此,此时按抗震规范第6.1.4条规定设置100mm宽的防震缝已远远不能满足要求。

结论:大震必碰!

由上述分析可知,抗震规范各章节给出的防震缝宽度数值仅属最低要求,按此宽度设置防震缝仅能保证在中小地震下(即结构基本处于弹性状态)相邻结构不会发生碰撞,在较大地震作用下,一旦结构进入弹塑性状态,发生碰撞的可能性将大大增加。因此,对于实际工程,应采取适当措施,尽量不设防震缝,当必须设置时,应结合工程实际尽可能地加大缝宽,以满足地震时结构的变形需求。

4、 关于不设缝的建议

4.1 设缝的利与弊

从事物的两面性来看,平面复杂的建筑设置防震缝后,必然有其有利的一面和不利的一面。有利的一面,仅仅是结构上的“需求“,即通过设缝将平面复杂的建筑结构划分为若干规则的结构单体,各结构单体受力明确,计算简单。

然而,设缝后同样会存在若干弊端,而且这些不利之处往往会被工程人员忽略:

①强震碰撞难以避免:设置防震缝后,即使防震缝的宽度完全按现行的相关规范采用,也很难避免强烈地震时相邻建筑(或结构单元)发生碰撞;

②削弱纵向抗侧刚度:设置防震缝后,结构在垂直防震缝方向的抗侧刚度会相应减小,如果建筑较高,缝宽过大,防震缝两侧结构单体在地震及风荷载作用下的位移可能会超限,进而需要调整结构构件布置,增加工程投资;

③使用维护难度大:在实际施工及使用过程中,很难保证缝内不留杂物,进而导致地震时相互碰撞破坏;

④建筑外观与防水处理难度大:从建筑角度看,防震缝的存在还会破坏建筑的立面整体性和美观性。同时,接缝处的防水等问题也是很难处理的。

4.2 不设缝的建议措施

鉴于按规范规定设置防震缝不能完全避免强烈地震下碰撞的发生,以及实际工程中分缝带来的种种弊端和历次地震中碰撞震害,建议尽量不要设置防震缝,而是通过采取精细的计算分析和有针对性的构造措施及施工措施来解决复杂结构的问题。

(1)注意调整建筑布局和结构布置,尽可能使建筑物的刚度中心和质量中心重合或接近,并保证具有足够的动力对称性,以减少扭转效应。

(2)剪力墙或壁式框架等强度和刚度较大的抗侧力构件尽可能沿建筑周边布置,以增大抗扭刚度,减小结构的地震扭转效应。

(3)在初步设计阶段,结合建筑专业布局,优化局部结构布置,尽可能减小平面凹凸转角、叠角建筑的细腰部位等处的应力集中效应。

(4)在结构计算分析时,应注意采取三维空间计算模型,局部应力集中部位应采用弹性楼板模型,同时,应考虑双向水平地震作用的扭转效应。

(5)对于局部应力集中部位,应按更高的性能目标进行设计。例如,对于薄弱部位的楼板,宜按大震弹性的要求控制截面的剪压比,以防止罕遇地震下局部楼板的剪切破坏。

(6)在构造措施方面,应注意加强局部应力集中部位楼板的构造与配筋,对于此区域楼板的边缘构件——边梁,应特别注意加强抗拉钢筋的配置。

设缝不当必碰撞

建筑设备亦勉强

宁愿结构迎难上

不留问题到终场

延伸阅读

[1] 罗开海,毋剑平. 建筑工程常用抗震规范应用详解[M]. 北京:中国建筑工业出版社,2014.11.

[2] 罗开海,毋剑平. 平面复杂建筑不设防震缝设计方法研究[J].

土木建筑与环境工程,Vol32(S2):315~318+321,2010.12.

研究员,工学博士,硕士生导师

国家一级注册结构工程师

我国结构与抗震知名专家

研究员

国家一级注册结构工程师

一级注册建筑师

往期回顾:

文章来源:CECS抗震专业委员会