既有隔震建筑隔震支座更新改造技术研究及试点应用

国内首例采用自主生产叠层橡胶隔震支座进行中试的隔震建筑。

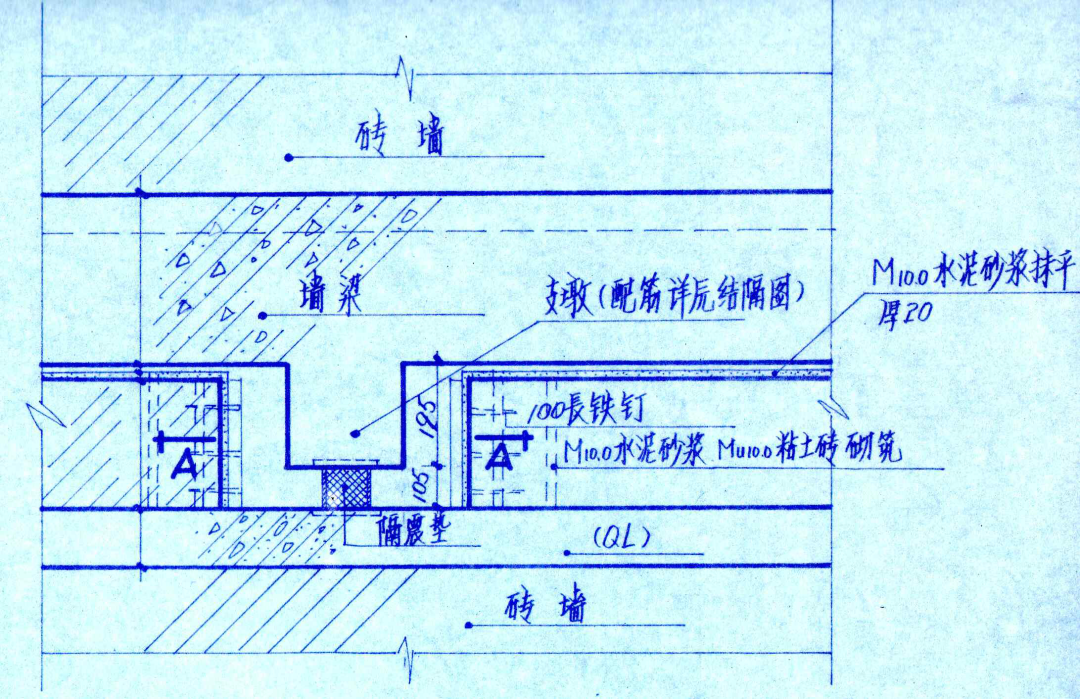

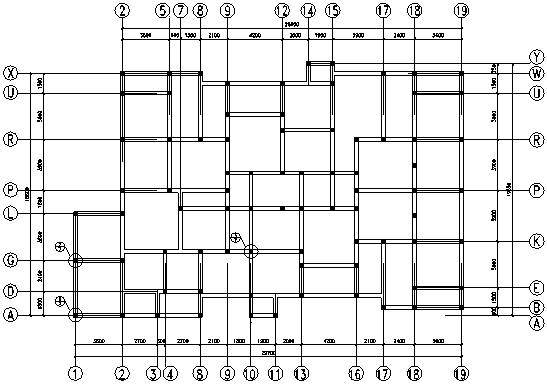

多层砖砌体结构。

隔震支座共79个:直径200mm、高度105mm。

隔震缝沿竖向300mm,上部为上墙梁,下部为砖墙顶部圈梁或钢筋混凝土墙顶。

上墙梁底局部下反195mm高的小支墩。

改造前状况

规范的变化:建设时无规范依据,2001规范纳入,2010规范调整提高。按新规范要求,大震作用下原隔震支座变形能力偏小。(解决方案:部分更换大直径支座)

受当时经济条件限制,未采取大震作用下附加保护措施。(解决方案:增设后备支座)

隔震层的管线未做柔性连接。(解决方案:管线改造)

汶川地震后,部分支座存在明显残余变形;房屋使用十多年后,支座连接钢板和锚板存在一定程度的锈蚀。(解决方案:部分更换、部分维修钢件)

置换方案的确定

部分更换为直径400mm :

各项条件满足,方案可行,更换数量41个 。

后备支座设置:隔震支座在罕遇地震作用下已经损坏失去承载力的情况下,作为后备的临时支座支承上部结构的竖向荷载,确保结构不至于立即倒塌。达到结构“大震不倒”,最大限度的保证人员生命和财产安全。

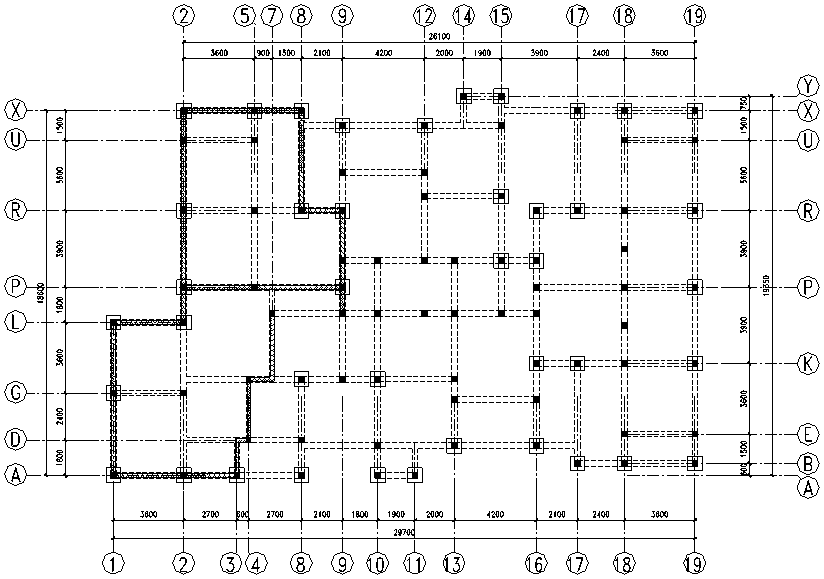

隔震支座更换平面布置图

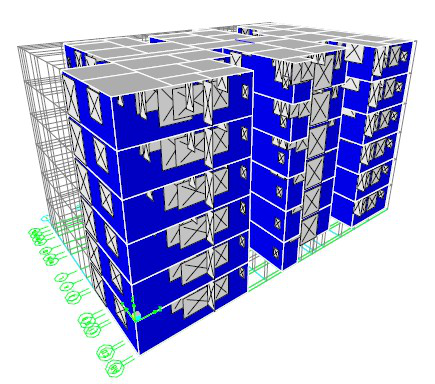

采用反应谱法和时程分析分别计算

后备支座的设置

置换部分隔震支座后的隔震结构,在罕遇地震作用下(Ⅱ类场地条件),其隔震支座水平向位移最大值为186mm,置换后隔震支座的最大水平位移小于55%的隔震支座有效直径和支座内部橡胶总厚度3.0倍的较小值,满足规范要求。但原隔震支座的最大水平位移,不满足规范要求。如不采取适当措施,在罕遇地震条件下该型橡胶支座会发生大变形失稳破坏,进而影响建筑结构的整体安全。为保证罕遇地震作用下房屋整体抗震性能,考虑采用具有“软着陆”保护措施(后备支座)的隔震体系进行加强。

后备支座平面布置图

计算复核

罕遇地震作用下验算:

1) 锚栓、锚板的抗剪、承压验算(锚栓抗剪、连接板承压)

2) 上下支墩的承压计算 (整体受压、局部受压)

3) 锚板与连接板的抗剪(螺栓)验算、连接板计算

4) 下支墩承载力验算

5) 后备支座验算(竖向应力)

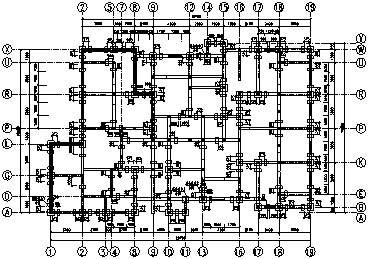

施工图设计

1) 更换的隔震支座与原结构的连接设计。

2) 上支墩的节点设计。

3) 下支墩的节点设计。

4) 新增后备支座设计。

管线改造:

隔震层在大震下会发生很大的相对水平位移,为保证主体建筑大震后能正常使用,设计时应考虑设备管线在隔震层间具有一定的水平位移适应能力。本工程隔震层现有设备管线需改造为柔性连接。

1.支座更换工序

原隔震支座79个,更换41个。设计后备支座110个,其中外墙42个,内墙68个。

整体更换顺序

先外墙、后内墙 。

对称间隔(间隔两个以上支座) 。

每批不超过4个,更换批次10~20批。

2.支撑托换分析

基本思路:

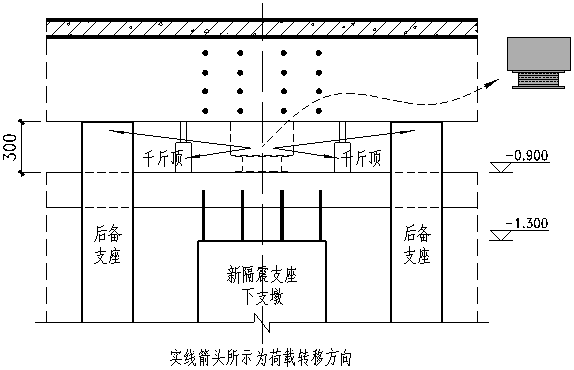

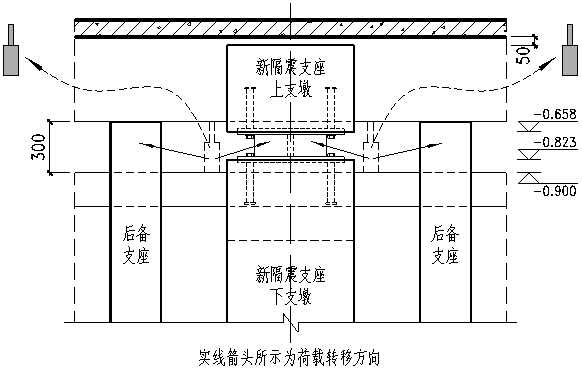

隔震缝竖向300mm,空间较大,原有隔震支座高度105mm,其上部有高度为195mm的下反小支墩,新隔震支座高165mm,隔震缝中有135mm的空间可利用;

对新、旧隔震支座竖向受压分析,新支座就位后各个支座的最大竖向压缩量约为2.3mm左右;

“托换转移”,不同步顶升。荷载在施工过程中先转移到临时支撑上,待新支座就位后在逐步缓慢卸除临时支撑,将荷载转移回新支座。有一定竖向变形,要求绝对值很小,需严格控制;

临时支撑:应有足够的刚度和稳定性,卸除时需缓慢而均匀;

刚性后备支座(刚度大、变形小) + 千斤顶,以便于分级卸载、稳定控制。

支顶分析:

尽可能减少新支座压缩变形过程中竖向荷载对原支座的影响,后备支座浇筑混凝土顶紧和千斤顶支顶协调进行,千斤顶微量(约2mm)反顶后再浇筑后备支座顶部混凝土。

对隔震支座处竖向压力计算和对比,确定千斤顶的大小和支顶方案:最大的支座竖向压力为1302kN,偏保守假定该压力全部由千斤顶承担,每个支座选用两台千斤顶,每台起重量不小于65.1t(实际采用100t),准备10套千斤顶,某批更换数量最多4个时,2套备用和机动。

为避免卸荷转移过程中支撑点改变后对上墙梁产生不利影响,千斤顶的安放位置在新支座支墩的两侧,并尽可能靠近新支墩。

卸荷转移分析(共三次):

第一次:

后备支座混凝土达到设计强度,切除原有隔震支座上部的下反小支墩,拆除原有隔震支座。原隔震支座承担的荷载转移至千斤顶及后备支座共同承担。千斤顶及后备支座刚度大、压缩量很微小,且要求千斤顶微量(约2mm)反顶,本次竖向变形很小。

第二次:

新支座上、下支墩混凝土达到设计强度,缓慢移除千斤顶。由千斤顶及后备支座共同承担的荷载转移至由新隔震支座及后备支座共同承担。

千斤顶移除严格控制行程,缓慢且两台同步。同时对支座处上墙梁的竖向变形做实时监测。

分级卸荷,每台千斤顶每级50~100kN,稳定不少于1h,监测稳定后再进行下一级卸荷,并以实时监测结果互动修正。

本次新支座产生一定竖向压缩变形,但由于两个后备支座同时承担竖向荷载,新支座尚不会产生较大的集中竖向变形。

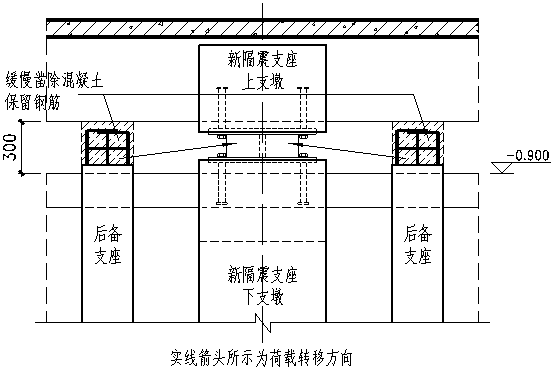

第三次:

逐步缓慢剔凿后备支座顶部。由后备支座及新隔震支座共同承担的荷载全部转移至新隔震支座。为防止千斤顶卸荷时控制不稳或因设备液压不稳出现突然的集中卸荷,将最后一道也是最集中的卸荷转移放在后备支座剔凿步骤。

该次荷载转移量最大,新隔震支座竖向压缩量较为集中发生。

采用人工剔凿方式,并严格控制剔凿进度及剔凿质量,保证同步,并做实时监测以便及时修正。

3.监测方案

监测点的设置

相关结构构件监测点:

隔震支座中心点对应的上墙梁侧面与梁底交界点

后备支座处上梁侧面与梁底交界点

整体建筑物监测点:

建筑物四角、大转角处及沿外墙每10~15m处

监测周期及频率

监测周期

施工监测:施工前初始记录→施工全过程

后期监测:施工完成后→变形稳定

监测频率

监测频率的调整:

1.状况稳定,加大间隔时间,先密后疏;

2.基础附近荷载突然增减、基础四周积水、长时间连续降雨……增加频率;

3.异常因素导致建筑物突发明显沉降、不均匀沉降、相关构件出现裂缝,立即进行连续观测,对超过允许偏差的测点复测,数据确定异常后,采取专门方案解决。

4.项目实施情况

本项目现已竣工,施工周期约 5 个月,施工过程中除地下室隔震层外,房屋其余部分正常使用,未受影响。项目竣工后,该建筑经受了雅安地震考验,基本未出现震害。

肖伟

研究员,一级注册结构工程师,结构及抗震工程专家,建研(北京)抗震工程结构设计事务所有限公司总工程师

张立峰

高级工程师,一级注册结构工程师,建研(北京)抗震工程结构设计事务所有限公司副总经理

往期回顾:

供 稿:

建研抗震/肖伟、张立峰

编 辑:

市场部资源推广中心/孟鹤

可转载,转载需标明图文来源