本文基于建筑抗震冗余度的基本内涵,从建筑结构布局和构件截面的承载力设计两个方面对基于冗余度理论的建筑抗震设计方法进行了全面的论述。(本文作者:毋剑平,罗开海丨文章刊登于《工程抗震与加固改造》)

从“冗余”一词的基本含义出发

阐释了冗余度的概念

并结合9.11事件的调查结论

阐述了冗余度理论在建筑结构领域的发展现状

着重论述了

建筑抗震冗余度的含义及其必要性

以及建筑抗震冗余度理论的研究现状、评价指标

以及国内外抗震规范的相关规定等...

尽管各研究者和不同地区的规范对冗余度具体含义的看法和理解不同,但冗余度设置的目的是相同的或相似的,均是基于建筑抗震安全的角度,为防止建筑地震倒塌的目的而设置。

归纳起来,建筑抗震冗余度大致包含以下两个方面的内涵与外延:

(1) 从承载力设计层面上看,建筑抗震冗余度是指抗侧力体系应具有足够的抗震安全裕度。对于预期的地震动水准,抗侧力体系的抗震承载能力不应低于相应的承载需求。具体到工程设计时,抗侧力体系的设计内力应在计算分析数值的基础上,考虑安全冗余度进行适当调整。

(2) 从结构布局及抗侧力体系配置层面上看,建筑抗震冗余度是指建筑结构应具有多层次的抗震体系,当上一层次的抗震体系遭受损伤或破坏而刚度退化(或退出工作)时,下一层次的抗震体系可以接替工作,抵御后续的地震作用,避免房屋建筑过早的破坏或倒塌。

建筑抗震冗余度设计的基本内容

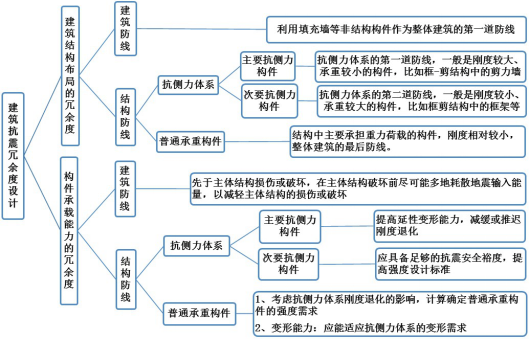

如上所述,从总体上看,建筑抗震冗余度设计包含了两个层面的内容:

(1)建筑结构布局层面,做好建筑结构的刚度布局,构建多层次的建筑结构灾害防御体系;

(2)构件层面,为不同层次构件匹配相应的抗震强度,即根据构件在防御体系中的层级不同,设置不同的强度设计标准,保证多层次防御体系的实现。如图1所示,为建筑抗震冗余度设计的基本层次框图。

基于冗余度理论的建筑结构布局

在建筑结构布局层面

应充分利用建筑布局

使建筑结构的地震灾害防御体系层次化、梯队化

建筑防线的设置

进行建筑结构布局时,结构工程师应与建筑师密切配合,充分利用建筑非结构构件、尤其是建筑隔墙和填充墙,在对其自身及与主体结构连接的抗震性能改善后,将其作为建筑抗震的第一道防线(梯队)。

该道防线主要是对建筑非结构构件进行“废物化利用”处理,可称之为建筑防线,其主要作用是先于主体结构损伤或破坏,在主体结构破坏前尽可能多地耗散地震输入能量,以减轻主体结构的损伤或破坏。

鉴于近期大地震中,砌体填充墙的大量破坏及其导致的主体结构破坏情况。

下图是汶川地震中,大量的非结构构件倒塌破坏

下图是填充墙不当布置导致的主体结构构件破坏

填充墙不合理砌筑导致短柱破坏

填充墙导致柱上端冲剪破坏

建议采用现浇的、少配筋混凝土墙作为混凝土结构的填充墙,这样做的好处是:

(1)可有效减少填充墙体的破坏情况和破坏程度;

(2)减轻或改善填充墙对主体结构的不利影响;

(3)增加建筑结构的地震灾害防御体系的层次。

这也是目前日本钢筋混凝土框架结构填充墙的通行做法。

2011年日本3.11地震中框架结构非结构墙体的地震破坏情况

为近期强震中日本框架结构中非结构墙体的破坏情况,虽然损伤破坏严重,但并未出现填充墙大量倒塌、堵塞逃生通道的现象;与此同时,由于现浇配筋填充墙的损伤、破坏,消耗了大量地震输入能量,避免了主体结构的严重破坏。此外,与砌体填充墙相比,此类填充墙的震后修复也要简单、容易的多,修复代价要小得多。

结构防线的设置

目前,我国工程界一个比较重要的设计理念是将结构的所有竖向构件均作为抗侧力构件,采用相同或相近的设计标准,各构件的抗震能力与抗震需求的比值基本是一样的,亦即结构各构件之间的抗地震破坏能力基本是无差别的。

因此,建筑结构在强烈地震下一旦出现损伤,就有可能出现大量的破坏部位,进而导致结构的抗震能力衰减过快,易损性高。

事实上,依据建筑抗震冗余度理论,对于建筑的结构构件可以采取区别对待的办法,根据构件的重要性不同采用不同的设计对策,加大各组构件之间抗地震破坏能力的差别,进而为建筑抗震安全留设足够的冗余度。

具体来说,可按下述方法实现之:

(1)注意普通承重构件与抗侧力构件的差别,构建合理的抗侧力体系:

构置结构防线时,首先应根据刚度相对大小、重力荷载的承担情况等对结构构件进行分组,其次应采取区别对待的对策,根据分组的不同采取用不同的设计目标和对策,借以实现结构防线的层次化。

实际工程中,可将承担重力荷载较小、刚度较大的构件分为一组,作为结构的主要抗侧力构件,组成结构的抗侧力体系,原则上,要求承担全部楼层地震作用;其余构件作为结构的普通承重构件,即次要抗侧力构件,不考虑其对整体结构抗震能力的贡献,但要求其能够适应适应抗侧力体系的变形需求,同时,在主要抗侧力体系损伤退化或退出工作后,仍具有足够的竖向承载能力和抗震能力。

对于钢筋混凝土框架结构,可将其中承担重力荷载较小的若干榀框架,设置为结构的抗侧力构件,进而组成结构的抗侧力体系,由其承担结构的全部地震作用;其余框架作为普通的承重框架,核定整体建筑的抗震能力时,该部分框架的抗震能力不计入,但这些框架应能适应适应抗侧力体系的变形需求,同时,具有足够的竖向承载能力和抗震能力。

对于钢筋混凝土抗震墙结构来说,可将其中若干承重较小、刚度较大的墙段作为主要抗侧力构件,组成结构的抗侧力体系,承担结构的全部地震作用;其余承重较大或强度较小的墙段、以及个别柱子等构件作为普通承重构件。

对于钢筋混凝土框架-抗震墙结构、框架-核心筒结构来说,可将其中承重相对较小的若干榀框架以及刚度较大的抗震墙(核心筒)等构件作为结构的主要抗侧力构件,组成结构的抗侧力体系——框架-抗震墙体系(或框架-核心筒体系);其余框架为普通承重构件。

(2)抗侧力体系的优化配置,形成延性屈服机制

对于结构的抗侧力体系而言,同样可以基于冗余度理论进行层次化布局与控制。工程操作时,可通过采取适当的措施来控制其中构件或杆件的屈服破坏顺序,使抗侧力体系的破坏过程层次化、渐进式发展,进而实现延性屈服机制,增加结构的冗余度。

对于混凝土框架结构,其抗侧力体系是由抗侧力构件——框架组成,实际工程设计时,可通过“强柱弱梁”、“强剪弱弯”、“强节点若杆件”等一系列设计和构造措施,实现“先梁后柱”的整体屈服机制,使抗侧力体系的破坏过程按照梁—柱—柱脚的顺序发展,延长结构的倒塌破坏时间。

对于混凝土抗震墙结构,其抗侧力体系是由各抗震墙段组成,工程设计时,可以在保持抗震墙段的抗剪承载能力不变、即整体结构抗震能力不变的前提下,通过采取连梁刚度折减等手段,适当降低连梁的抗震承载能力、相应增加墙肢的抗震能力,进而使抗震墙段实现连梁先屈服、墙肢后屈服的破坏机制,增加结构的冗余度。

对于混凝土框架-抗震墙结构和框架-核心筒结构,其抗侧力体系是由框架和抗震墙段组成的双重体系。其中,抗震墙段一般刚度较大、且重力荷载相对较小,是该体系抗震能力的主要贡献者,一般可作为该体系的第一道防线;框架刚度相对较小、且承重较大,抗震能力相对较小,一般作为该体系的第二道防线使用。这类结构抗侧力体系中的框架和抗震墙段尚应分别按上述框架和抗震墙段的设计措施进行设计,进一步增加结构的倒塌冗余度。

基于冗余度理论的构件截面设计

在构件设计层面,应针对不同层次、不同重要性的构件设置不同的抗震安全冗余度(即地震内力调整系数),并进行构件截面设计。

建筑防线的构件设计

建筑防线的主要作用是先于主体结构损伤或破坏,在主体结构破坏前尽可能多地耗散地震输入能量,以减轻主体结构的损伤或破坏,因此,其抗震设计标准应低于主体结构构件,设计时不参与结构计算分析,设计措施以构造为主。

结构防线的构件设计

(1) 抗侧力构件

抗侧力体系是结构抗御地震作用的主要承载体,应能承担预期地震动水准下的全部地震作用。

考虑到设计地震的不确定性以及结构设计、施工、使用过程中的种种不确定性,进行抗侧力体系的强度设计时,在预期水准地震作用计算的基础上,尚应考虑安全裕度设置一定的安全储备。

实际工程设计时,一般可在结构构件截面强度验算时,对荷载组合的地震作用效应进行适当放大处理,即乘上大于1.0的地震作用效应组合系数,目前,中国规范GB50011-2010取1.3。

对各类抗侧力体系,尚应根据层次化布局的要求,对不同层级的杆件或构件采用不同抗震设计对策:

a) 对于混凝土框架结构的抗侧力体系——框架,应按照梁先屈服、柱后屈服的要求进行设计控制。实际工程操作时,梁的设计内力按照预期地震水准下的结构计算数值采用,柱的设计内力应依据梁的设计承载能力确定,并应考虑安全裕度。

b) 对于混凝土抗震墙结构的抗侧力构件——抗震墙段,应在保持抗震墙段的抗剪承载能力不变的前提下,适当降低连梁的抗震承载能力,相应增加墙肢的抗震能力,使抗震墙段实现连梁先屈服、墙肢后屈服的破坏机制。实际工程操作时,可按下述方法和步骤执行:计算结构地震作用以及结构刚度验算(位移计算)时,采用各杆件截面的弹性刚度,连梁刚度不折减;进行杆件地震内力计算时,应在保持结构整体地震作用不变的前提下,将连梁的刚度进行适当折减,折减系数一般不应小于0.50,此时,连梁的计算内力会适当减小,而墙肢的计算内力会有所增加。

c) 对于混凝土框架-抗震墙结构和框架-核心筒结构,其抗侧力体系是由框架和抗震墙段组成的双重体系。该体系的第一道防线——抗震墙段,承担了结构的大部分地震作用,地震时会首先遭到破坏。设计时,为提高结构的抗地震倒塌能力,在抗震墙段已然承担了大部分地震作用的前提下,应尽可能提高其延性变形能力,以减缓或推迟抗震墙段的刚度退化,为此,该类体系中抗震墙段的抗震措施应比抗震墙结构严格一些,即应采用相对较高的抗震等级。

而对于该类体系的第二道防线——框架来说,由于其实际承担的地震作用有限,且承担了较大的重力荷载,为了保证结构在第一道防线被破坏后的安全性,作为第二道防线的框架应具备足够的抗震安全裕度。

我国现行的《建筑抗震设计规范》GB50011-2010要求,侧向刚度沿竖向分布基本均匀的框架-抗震墙结构和框架-核心筒结构,任一层框架部分承担的剪力值,不应小于结构底部总地震剪力的20%和按框架–抗震墙结构、框架-核心筒结构计算的框架部分各楼层地震剪力中最大值1.5倍二者的较小值。

由于规范对第二道防线的强度已经进行了实质性的提高,因此,对于其延性要求进行适当放松,相对同等条件下的框架结构而言,该类体系中框架的抗震等级要稍低一些。

(2)普通承重构件

根据建筑抗震的冗余度理论,普通承重构件的抗震承载能力不计入建筑整体抗震能力,而是作为建筑抗震的安全储备对待的。但是,由于普通承重构件承担的竖向荷载较大,而且是建筑倒塌破坏前的最后一道防线,因此,基于生命安全的考虑,普通承重构件的抗震能力不宜太小。

理论上,普通承重构件的抗震承载能力应考虑结构抗侧力体系刚度退化的影响,即当抗侧力体系的刚度退化到一定程度时,普通承重构件开始进入抗震工作状态。《建筑抗震设计规范》GB50011-2010关于底部框架-抗震墙砌体房屋中底部框架柱剪力设计值规定,框架刚度不折减,混凝土墙体刚度折减0.30,砌体抗震墙刚度折减0.20。根据顾祥林等人的研究,钢筋混凝土梁开裂后和钢筋屈服后的有效刚度分别为初始刚度的0.3~1.0倍和0.2~0.6倍,确切数值与梁的纵向配筋率有关,配筋率越大,数值越大,即配筋率越大,刚度退化越慢;钢筋混凝土柱的抗弯刚度退化具有相似的规律。

根据上述资料,建议普通承重构件的地震内力标准值按各结构构件的有效侧向刚度比例分配确定;有效侧向刚度的取值,普通承重构件不折减;抗侧力体系可乘以折减系数0.60。当按上述方法确定的地震内力值大于结构整体计算分析数值的2.0倍时,普通承重构件的地震内力标准值按计算分析数值的2.0倍采用。

本文基于建筑抗震冗余度的基本内涵

从建筑结构布局和构件截面设计两个方面

对基于冗余度理论的建筑抗震设计方法进行了全面的论述

本文研究的

基于冗余度理论的建筑抗震设计方法

是对现行规范的有益补充和完善

可供工程设计人员和相关的科研工作者参考使用

本文作者

毋剑平

研究员

国家一级注册结构工程师

一级注册建筑师

罗开海

研究员,工学博士,硕士生导师

国家一级注册结构工程师

我国结构与抗震知名专家

往期回顾:

供 稿:

建研设计院/毋剑平,罗开海

编 辑:

市场部资源推广中心/孟鹤