本次“解说”就《建筑抗震设计规范》、《建筑抗震鉴定标准》等抗震防灾技术标准的若干热点技术问题,由规范(标准)的主要编修人员:我公司建研设计院罗开海研究员、毋剑平研究员进行详细的技术解读。

解说第六期:

关于框架结构填充墙,您违反强条了吗?

框架结构刚性填充墙设置的合理与否,会直接关系到结构的动力特性和房屋的地震安全。为此,抗规08年局部修订时将3.7.4条提升为强制性条文,然而,从十几年执行情况看,该条并未引起工程各方的足够重视。本文将细数框架结构刚性填充墙设置不当引发的震害和需采取的相应对策,希望能对您有所帮助!

1、 规范要求的沿革与变化

我国89规范在第2.4.2条规定,“围护墙和隔墙应考虑对结构抗震的不利或有利影响,应避免不合理的设置而导致主体结构的破坏”。

01规范修订时,将其中的“有利影响”字样取消,在第3.7.4条中规定,“围护墙和隔墙应估计对结构抗震的不利影响,避免不合理的设置而导致主体结构的破坏”。

08年局部修订时,鉴于1999年台湾地震和2008年汶川地震中大量框架结构的破坏或倒塌情况,将01规范的上述规定进行了调整,侧重强调框架结构中围护墙和隔墙不合理设置导致的不良后果,并且将此条提升为强制性条文。

|

3.7.4框架结构的围护墙和隔墙,应考虑其设置对结构抗震的不利影响,避免不合理设置而导致主体结构的破坏。 |

10版规范修订时,此条继续保持了08年局修的规定。

2、 合理布置刚性填充墙对房屋抗震性能的影响

在框架结构中,隔墙和围护墙采用普通砖、多孔砖和混凝土小型空心砌块砌筑时,这些刚性填充墙将在很大程度上改变结构的动力特性,给整个结构的抗震性能带来一些影响,合理利用会对结构抗震性能有所提升。

总的来说,刚性填充墙对框架结构抗震性能的影响主要包括以下几个方面:

(1) 增大建筑物抗侧刚度,缩短自振周期。由于这个原因,作用于整个建筑上的地震作用会增大,增加的幅度可达30%~50%。

(2) 改变结构的地震剪力分布状况,减轻主体结构的抗震“负担”。由于刚性填充墙参与抗震,分担了很大一部分水平地震剪力,使框架所承担的楼层地震剪力大大减小。

(3) 增大建筑物抗侧刚度,减小框架结构侧向变形。由于刚性填充墙自身具有较大的抗侧刚度,它的存在提高了建筑物整体刚度,降低了建筑物侧向位移,从而减小了框架结构的地震侧移幅值。

(4) 增加建筑抗震防线的层次,有利于形成多道防线。相对于框架而言,刚性填充墙具有较大的初期刚度,建筑物遭受地震前几次较大的脉冲时,填充墙承担了大部分地震作用,随着填充墙刚度退化和强度劣化,框架所承担的地震剪力逐渐增多,框架才渐渐变为主要抗震构件。从这一过程可以看出,刚性填充墙充当了建筑抗震的第一道防线,使框架退居为第二道防线。所以,单就此而论,刚性填充墙的存在,增加了框架结构抗震防线的层次,形成了事实上的多道防线。

(5) 增加建筑物吸收和耗散地震能量的能力,提高整个建筑的抗震能力。1985年墨西哥地震,墨西哥市一些纯框架高层建筑发生倒塌,而带有砖填充墙的框架结构高层建筑,不但没有倒塌,而且破坏程度较轻。很大程度上因为刚性填充墙通过自身的变形及墙面裂缝的出现和开展,消耗了大量输入建筑物的地震能量,保护了主体结构,从而提升了建筑的抗震安全性能。

3、 不合理布置的刚性填充墙导致的震害表现与处置对策

刚性填充墙不同于轻质隔墙,虽然也是非承重构件,但由于它具有较大的抗侧刚度,所以不能随意布置。它的布置合理与否,关系到框架的剪力分布以及整个房屋的抗震安全。震害调查表明,如果刚性连接的刚性填充墙不合理布置,会造成主体结构不同程度的破坏,甚至倒塌。总结近几十年的震害经验,框架结构刚性填充墙不合理布置的不利影响主要有以下四种表现:

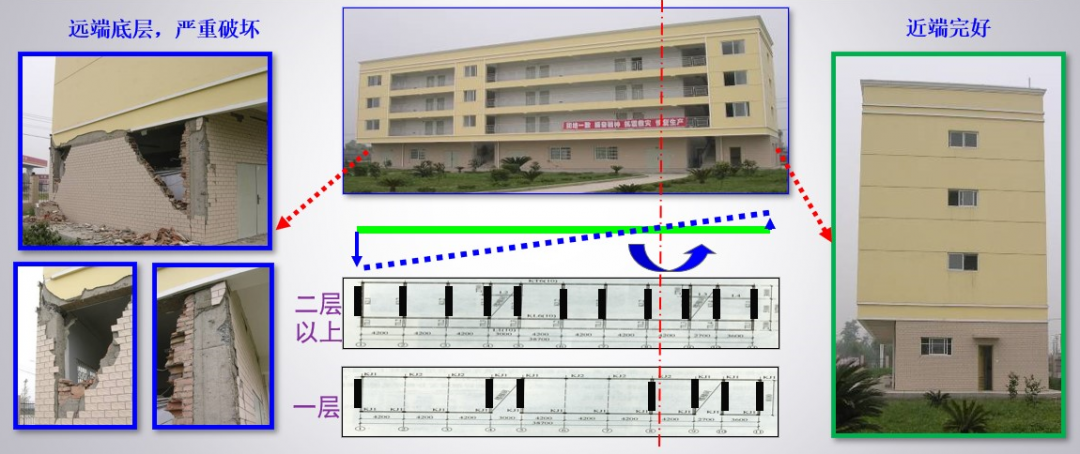

表现1:竖向布置不均匀,形成薄弱楼层,地震作用导致结构变形集中进而破坏。

刚性填充墙沿建筑竖向上下布置不均匀,导致结构局部楼层的实际刚度明显小于上部楼层,形成薄弱楼层,地震中因变形集中而破坏。比较常见的一种布局形式是上刚下柔,类似于底部纯框架的底部框架-抗震墙砌体房屋(图1)。

图1 不合理布置简图(一)

此类房屋目前在我国中小城镇的沿街商住楼中比较常见,震害调查发现,强烈地震中此类房屋的底层破坏严重(图2、3)。

图2 1999年台湾地震,沿街底商,横墙多,纵向无墙,倒塌

图3 1999台湾地震,南投县埔里大饭店,7层框架,底层大空间,基本无填充墙,地震中底层破坏严重

设计对策与建议

当实际工程中,出现这种上下楼层刚性填充墙布置差异较大的情况时,作为结构工程师,应注意采取以下措施:

(1) 按底部框架-抗震墙砌体房屋的要求,验算并控制上下楼层的实际刚度比值。

1) 按照抗震规范GB 50011-2010第7.1.8条的要求,验算上部(二层)与底部(一层)的刚度比值K2/K1,6、7度不应大于2.5,8度不应大于1.5;

2) 计算时,填充墙应作为砌体抗震墙考虑,计入其刚度;

3) 当不满足上述刚度比的控制要求时,应与建筑师沟通协调,调整上下墙体的布局,在底部设置必要的抗震墙(混凝土或砌体),同时加强构造措施。或者改变楼层填充墙材质,由刚性填充墙改为轻质隔墙。

(2) 加强底部楼层框架柱的配筋与构造,避免形成楼层承载力突变。

1) 底部楼层的地震剪力,应按抗震规范7.2.3条的规定,乘以1.2~1.5的放大系数,刚度比值K2/K1越大,放大系数的取值越大;

2) 上部楼层的受剪承载力,应按抗震规范GB 50011-2010第7.2.9条的规定计入墙体的贡献;

3) 底部楼层的承载力突变控制,按抗震规范第3.4.3条的“不小于相邻上层80%”控制。

表现2:平面布置不均匀,导致偏心过大,地震时建筑发生严重的扭转破坏

刚性填充墙在平面上布置不均匀(图4),造成结构扭转不规则,地震中结构扭转破坏(图5)

|

|

|

|

图5 2008汶川地震,安县某办公楼,填充墙不当布置导致扭转破坏

|

|

|

②按《建筑抗震设计规范》GB 50011-2010第5.2.3条第1款的要求,设计时不考虑刚性填充墙对结构规则性的影响,按规则结构考虑,不进行扭转耦联计算时,建筑的边榀构件的地震作用效应应乘以扭转效应增大系数。 |

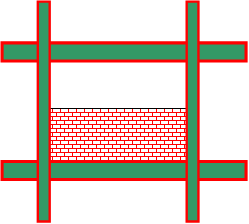

表现3:局部砌筑不到顶,形成短柱破坏

刚性填充墙砌筑不到顶(图6),使框架柱形成短柱,地震中易产生剪切或弯曲破坏(图7、8)。

图6 不合理布置简图(三)

图8 1999台湾地震,某加油站,由于墙体约束形成短柱破坏

设计对策:对局部填充墙砌筑不到顶的框架柱,应考虑填充墙的约束作用,重新核算框架柱的剪跨比,按短柱或极短柱的相关要求进行设计,箍筋全高加密;若抗剪承载能力不足,尚可增加交叉斜向配筋。

表现4:柱单侧布置填充墙,地震时,支撑效应下,柱上端冲剪破坏

由于后砌填充墙的墙底与楼面梁结合紧密,墙体剪力可通过结合面传递,柱下端附加剪力很小,一般不致引起震害;但后砌填充墙的顶面与框架梁底面接触不紧密,来自上部楼层的大部分地震剪力需要通过柱的上端(图10),途经填充墙向下部传递,这就给柱上端带来很大的附加剪力,造成柱上端的冲剪破坏(图11、12)。

图9 不合理布置简图(四)

|

|

|

设计对策:

(1) 在进行结构内力分析时应考虑填充墙刚度对地震剪力分配的影响,合理确定柱各部位所受的剪力和弯距并进行截面承载能力验算。

(2) 考虑填充墙对框架柱产生的附加内力,具体计算方法,可参考《建筑抗震规范》GB 50011-2010第7.2.9条第1款关于底框柱附加内力的计算规定。

(3) 单侧有填充墙的框架柱,楼层上端除需要考虑上述附加内力进行设计外,尚应加密箍筋,增设45度方向抗冲切钢筋,一般而言,不宜少于 ;而对于角柱,沿纵横两个方向均应配置斜向配筋。

;而对于角柱,沿纵横两个方向均应配置斜向配筋。

4、 强制性要求的检查与控制

在钢筋混凝土框架结构中,隔墙和围护墙采用实心砖、空心砖、硅酸盐砌块、加气混凝土砌块砌筑时,这些刚性填充墙将在很大程度上改变结构的动力特性,对整个结构的抗震性能带来一些有利的或不利的影响。规范对这些隔墙和维护墙的总体设计要求是,在工程设计中考虑其有利的一面,防止其不利的一面。

3.7.4条作为强制性条文,其检查要求如下:

检查项目:框架结构填充墙的布置

检查对象:建筑、结构专业设计图纸等

检查内容:填充墙的平面、立面布置以及局部设置情况,是否存在对主体结构抗震性能不利的情况,结构专业采取的处理措施是否恰当等。

5、 友情提示

5.1 作为建筑师的注意事项

方案设计时围护墙和隔墙优先考虑轻质墙体,慎重布置刚性围护墙和隔墙。若必须布置时,尽可能满足以下要求:平面内围护墙和隔墙的布置应大致对称;每层数量不宜有显著变化;且上下层基本在同一位置,不应错位!!

5.2 作为结构工程师的注意事项

应仔细检查、核对建筑专业图纸,确认填充墙的平面、立面布置以及局部设置情况,是否存在对主体结构抗震性能不利的情况,并采取的相应的处理措施。

隔墙危害需记牢,

周期折减不全包。

建筑结构通盘计,

以免违规犯强条。

延伸阅读

[1] 罗开海,毋剑平. 建筑工程常用抗震规范应用详解[M]. 北京:中国建筑工业出版社,2014.11.

—END—

可转载,转载需标明图文来源!

研究员,工学博士,硕士生导师

国家一级注册结构工程师

我国结构与抗震知名专家

研究员

国家一级注册结构工程师

一级注册建筑师

往期回顾:

1、